この記事は2年以上前に書いたものです。

そのため情報が古い可能性があります。ご了承ください。m(_ _)m

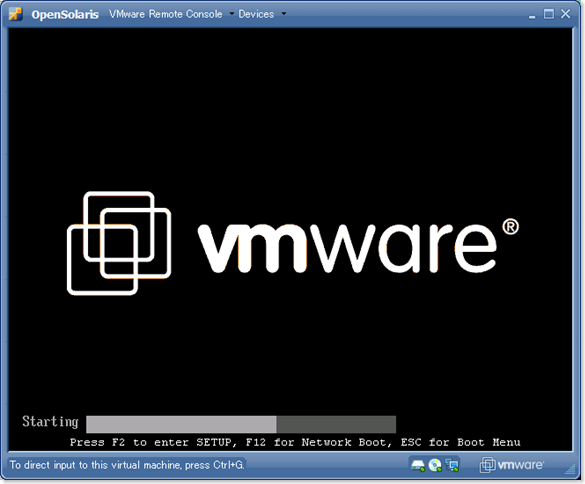

この前のPC入れ替え時になぜか失敗(唐突にリブートしたり)したOpenSolarisを入れてみることにした。OpenSolaris 2008.05のイメージは焼き済みなので、vmware-server側のPCにCDをセットして、http://vmware-serverのインストールサーバ:8222/へアクセス。

早速新しいVirtual Machineを作成する。

Virtual Machine → Create Virtual Machine

Name は、適当にOpenSolariとでもしておく。

OperatingSystem は、Solaris operating system

Version は、OpenSolarisが無かったので、Sun Solaris 10 (64-bit)にした。

Memory は、一杯食うとまずいので、Recommended Minimumの540MBを選択。

Hard Diskは、新たに作るので、Create New Virtual Disk を選択し、Sizeは20GBにしておいた。他の設定はデフォルトのまま。

Network Adapterは、Bridgedを追加。

CD/DVD Driveは、Use a Physical Driveで、物理ドライブ(/dev/hdc)を指定。

Floppy Driveは不要なので、Don’t Add a Floppy Driveを選択。

USBコントローラは一応、Add a USB Controllerを選択。

Finishボタンを押すとVirtual Machineが作成される。

作成されたら再生ボタンを押してVirtual Machineを立ち上げる。

ConsoleタブをクリックするとPluginをインストールするように言われるので、

素直にインストールする。

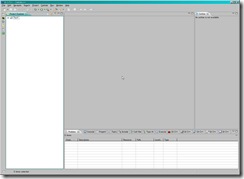

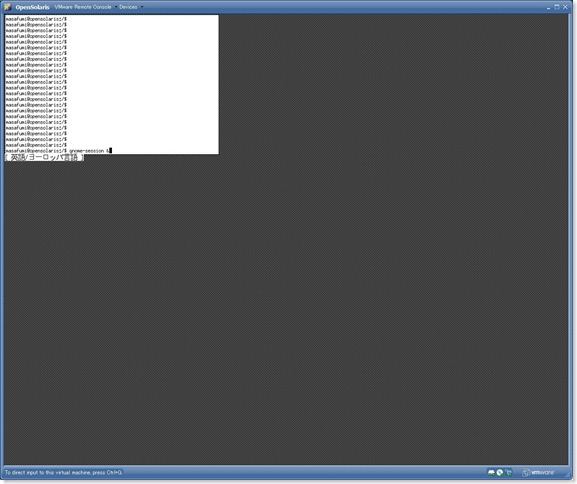

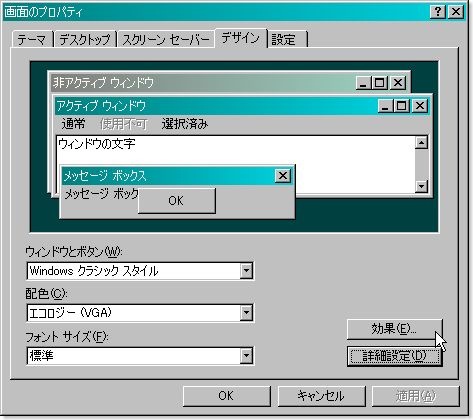

インストールが完了した後、黒画面をクリックすると↓こんな画面が立ち上がる。

ブラウザ内のJavaアプリで動くのでは無くて安心。(重くならないから)

↑の画面(コンソール)の実態は、

IEの場合

C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in\vmware-vmrc.exe

FireFoxの場合

C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\XXXXXXXX.default\extensions\VMwareVMRC@vmware.com\plugins\vmware-vmrc.exe

だそうです。

OpenSolaris 2008.05のCDはセット済みなので、CDの読み込みが始まって、

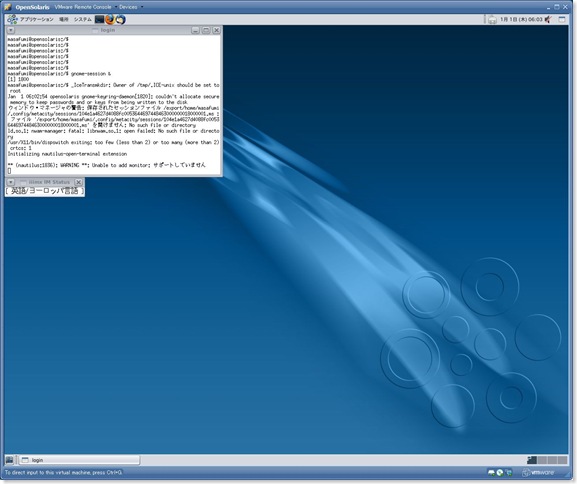

gnomeが立ち上がる。Live CDなんだって。

デスクトップにあるアイコン「OpenSolarisをインストールする」をダブルクリックすると、OpenSolarisがHDDにインストールされる。

何の問題もなくインストール成功。ScreenShotは撮り忘れた。。orz

prstatとかpstackとか使えますよ!懐かしい!!